2025年1月15日 (水)

2025年1月14日 (火)

倍と半分の値札

★本日第2火曜日、明日水曜日は我楽多屋の定休日です。よろしくお願い申し上げます。

オリンパスのフィルムカメラ時代OMシステムのアクセサリー品、「エレクトロフラッシュ TTLオートコード」の元箱入りです。

ヨドバシカメラさんの値札が貼られたままになっていて、こっち側と向こう側に違う値段の値札が貼られていました。

こっち側は「¥1000」、向こう側は「¥500」。多分、向こう側の方が新しい値札でしょう。そして、元々の定価は「¥3500」のもの。動画でも見られるようにしています→https://youtu.be/NWcn6uaqwXo

販売末期の在庫整理でヨドバシカメラさんが大幅に値下げをしたんでしょう。新品としての値下げ幅の大きさとしてはちょっとビックリもしますが、まぁ有り得ることでしょう。それがどうのこうの~という話ではありません。

倍と半分の値札が貼られたままのことにちょっと「魅力?」を感じたのでした。

そして、これを我楽多屋ではいくらで売るでしょうか?と書きつつも、クイズにするつもりはありませんので(笑)、解答は要らないですからね。欲しい方はご来店ください。より安い値札を付けていますので。

- 我楽多屋のFacebookページ(https://facebook.com/garakutaya.camera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

- 更新は少ないですが…X(旧ツイッター)(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。

2025年1月13日 (月)

今年、成人式を迎えたカメラ

成人の日にネタがない時に何度か話題にして来たのは、その年に成人式を迎えたカメラのこと。

それらはこんな感じでした。

- 2009年は「キヤノン EOS-1」→https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/2009/01/post-4215.html

- 2012年は「ミノルタ α-3xi」→https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/2012/01/seijin.html

- 2015年は「キヤノン オートボーイSE」→https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/2015/01/post-4215.html

- 2020年は「ニコン D1」→https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/2020/01/11-38eb.html

- 2022年は「ニコン Us」→https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/2022/01/post-1e13.html

そして、今年2025年の成人式は2004年に発売されたカメラが対象になるので、2004年10月22日発売のニコンF6が該当しました!

すると~残念なことに気付いてしまいました。来年以降、同じ観点で成人を迎えるカメラをフィルムカメラで探すのは難しいんじゃないか!?という点。フライング気味に調べてみたところ、国産主要メーカーには該当機種が無いメーカーもあるうえ、あっても確実にコンパクト機しか無さそうで...。この企画、フィルムカメラでは来年か再来年までしか出来なさそうです(涙)

- 我楽多屋のFacebookページ(https://facebook.com/garakutaya.camera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

- 更新は少ないですが…X(旧ツイッター)(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。

2025年1月12日 (日)

フィルター径24.5ミリ

ドイツの「Photavit」の有益情報!?

と言っても、このカメラを持ってる人が少ないだろうな…。それに互換?フィルターの話だから、使ってる人じゃないと関心無さそうだし~。

このPhotavitのオーナーさんが少し前にご来店された時、これに使えるレンズフィルターを探されていました。24ミリか25ミリ径くらいのネジ込み式~だろうと思う~と。幸いどちらのサイズも現物があったので合せてみたものの...どちらも合わず、その間のサイズっぽい。

さすがにそれはなかったので、27ミリのカブセ式を試したらうまくハマったので、お買上げいただきました。

ところが後日、そのお客さんが家を捜索をしていたら、オリンパス Auto eyeE用24.5ミリ径のネジ込みフィルターが発掘されて、試したらピッタリネジ込めたのだそうで...。

ご自身「何をしていたのか…(・_・;)」というのと、情報としてお知らせに来てくださいました。

- 我楽多屋のFacebookページ(https://facebook.com/garakutaya.camera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

- 更新は少ないですが…X(旧ツイッター)(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。

2025年1月11日 (土)

📷100 vs 90🐅

今年「ライカが100周年記念のモデルを出す~」という情報を聞いて、「ん?何年か前にも100周年言ってなかったけ?」と思いました。

関連記事を確認すると、2025年は量産型「ライカⅠ」の登場から100年。何年か前のは2014年のことで、試作機といえる「ウル・ライカ」を開発してから100年で記念モデルを出してたのでした。解決。

しかしながら、商魂たくましく記念モデルを出していくのであれば、2026年は「コンパ―ライカ」の登場100年ですね。

ここからは余談です。私の贔屓プロ野球チーム「阪神タイガース」は2025年、球団創設90周年なのです。ライカⅠに10年負けているのがなんか悔しい...笑。

- アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

- 更新は少ないですが…X(旧ツイッター)(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。

2025年1月10日 (金)

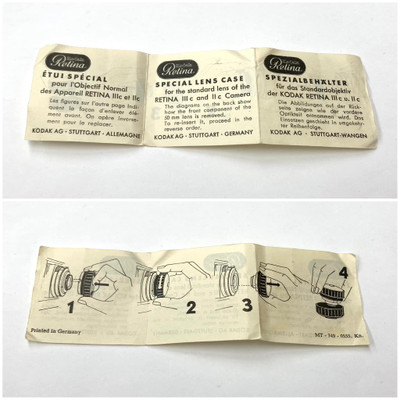

RETINA SPECIAL LENS CASE

「へぇ~こんなのあったんだぁ!」って、アクセサリー。その名を「レチナ スペシャル レンズケース」と言います。

いま店にこれに対応するカメラのレチナⅢcやⅡcが無いので、実際にこのケースにレンズを入れた状態や、どうやって使うのかを画像でお見せ出来ないのは残念です。実は私も試していないので同じ気持ちです。

幸いにイラスト入りの案内があるので、その画像を見てください(今日に限ったことではないのですが、本ブログの画像、本文中の画像をピンチアウトして拡大すると像が粗くて見ずらいことがあると思います。その際は画像を一度クリックしていただくと拡大画像が開けるようになっています)。

前玉交換式のⅢcやⅡcで広角レンズや望遠レンズに交換する時に、このケースの片側(赤いKodakマークがある側)を標準レンズに当てがって回し外し、そのまんまレンズケースの底側と合体させると~レンズケースになってしまうアクセサリーなのです。

下の画像は少し前に我楽多屋にあったレチナⅢcです。

- アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

- 更新は少ないですが…X(旧ツイッター)(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。

2025年1月 9日 (木)

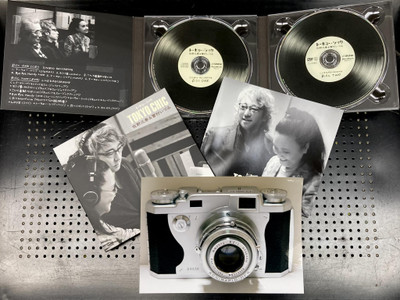

佐野元春のお父様が使っていたカメラ

私が我楽多屋の店に立つようになったのは1998年。その頃からの長~いお客さんのTさん。

私より約20年も人生の先輩なのですが、ここ数年は一時期よりも頻度多くご来店いただくご常連さん。いや、人生観なども楽しくお話しさせていただくので、お友達みたいな方。音楽の趣味にも共通点があったりするので、余計に(^^)

そのTさんから2年半前に、佐野元春と雪村いづみが一緒に歌った「TOKYO CHIC」という曲を教えていただきました。2014年にリリースされていたのを私は知りませんでした。Tさんはラジオで数回聞いたそうなのですが、その時点でCDは廃盤になっていたので、私はYouTubeで聞くことが出来ました。

その「TOKYO CHIC」が昨夏に限定再販されたので入手しました。音源CDだけでなくて、メイキングやライブの映像が収録されたDVDもセットなので、是非Tさんにも見てもらおうと思ってのこと。

開封して聴く見る~のチャンス(儀式)をなかなか作れずに年越ししそうなので、未開封のまま先月Tさんにお貸しして先に見聞きしてもらうことにしました。

すると、1週間後のご来店時に「凄く良くて何度もリピートしましたよ!」と喜びのお言葉を頂戴しました。ちょうどその期間中に熱を出して寝込んでしまったこともあって...寝ながら~なので余計にリピートされた模様。

返却の時に1枚のプリントが添えられていました。

CD&DVDとセットのフォト・ブックレットの中に、佐野元春のお父上がコニカⅡを首から提げている写真が載っていたので、同じカメラを撮ってプリントして添えてくださったのです。

- アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

- 更新は少ないですが…X(旧ツイッター)(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。

2025年1月 8日 (水)

我楽多屋で買ったモノマガジン更新

田中長徳先生の連載コラム「我楽多屋で買ったモノ・マガジン」を更新しました。

第303回目のテーマは「キエフ5に関する思い出」です。

こちらより、お楽しみください→https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/monomagazine3.html

*閲覧は2025年4月初旬まで。

2025年1月 7日 (火)

嬉しいご報告

数ヶ月前にペンタックスK2をお買い上げくださったお客さんから、先月ご来店時にお声掛けされました。

このお客さんには、お買い上げくださった直後のご来店時にフィルム感度設定の方法を聞かれてご案内をしていました。

そう、このカメラのフィルム感度設定はちょっとコツがいるうえに、現存機の多くのその部分が固着して感度を変えられなくなっている個体も多いので、厄介なのです。その方法については以前に解説しています→https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/2024/07/k2-0706.html

私の案内に従って感度設定を行ない、リバーサルフィルムで撮影した結果をお知らせくださったのです。「露出バッチリでしたよ!」と。たった一言ではありましたが、とても嬉しいお声掛けでした(^^)

現状販売をする我楽多屋ですから、良い状態で手放してくださった前のオーナーさんにも感謝です。

- アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

- 更新は少ないですが…X(旧ツイッター)(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。