圧巻

写真家の中藤毅彦さんとは光栄なことに、かれこれ20年ちょっとのお付き合いをさせていただいております。中藤さんが運営されているギャラリーニエプスが我楽多屋から歩いて10分くらいのところにあるのが、ご縁のキッカケです。

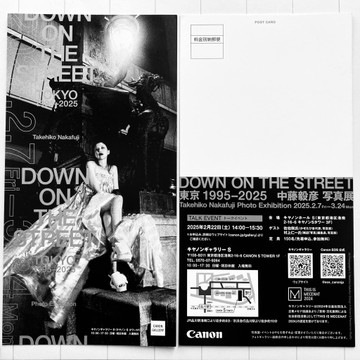

その中藤さんの写真展「DOWN ON THE STREET TOKYO 1995-2025」が今、品川にあるキヤノンギャラリーSで開催されています。

一昨日の水曜日に見に行ってきました。感想は一言『圧巻』です。

古い話になりますが、かつて薬師丸ひろ子さんが映画「セーラ服と機関銃」で機関銃をぶちかました後に「カイ…カ・ン(快感)」とセリフで言ったように、この写真展を見ている最中に「アッ…カ・ン(圧巻)」と言ってしまいました。

作品の素晴らしさは皆さんご存知の通りですから、ろくに写真の勉強もしていない私がここで言う必要はないと思います。

この会場へは今までに何度か訪れたことがあります。今回の展示はその広い会場にパーテーションを設置して、まるで遊園地のアトラクション(お化け屋敷的な!?)のようなレイアウトでワクワクし、黒の壁面にスポットライトで照らされた作品群に圧倒されます。

上の写真は順路の中の最終ストレート部分。一周目に出口付近で中藤さんと来訪者さんがお話しをされているのを見て、是非とも此処で撮らせてもらおうと思いました。中藤さんに「シルエットになってしまいますけどいいですか?」と聞いてから、撮らせてもらいました。会場の雰囲気が少しでも伝われば幸いです。

是非とも足を運んで「圧巻」体験をしていただければ~と思います。

- 中藤毅彦写真展「DOWN ON THE STREET TOKYO 1995-2025」

- 2025年2月7日(金)~3月24日(月)

- キヤノンギャラリーS

- 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER 1F

- 10:00~17:30 日曜・祝日休館 入場無料

- https://personal.canon.jp/event/photographyexhibition/gallery/nakafuji-street