2020年2月19日 (水)

2020年2月18日 (火)

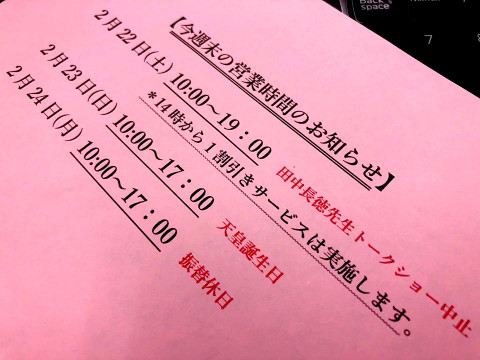

トークショー開催中止の件

今週末2月22日(土)の我楽多屋「がらくた市」で行なう予定だった、「田中長徳先生トークショー」は今般の新型コロナウイルス感染など諸般の事情を考慮して中止することにしました。

毎月楽しみにされていらっしゃる方、今月は参加を予定されていらっしゃった方には、残念なことと思いますがご理解の程よろしくお願い申し上げます。

個人的には過剰な反応はしたくないのですが、①トークショー会場が我楽多屋店内で狭いこと、②時間が1時間半に及ぶこと、この2点を判断の基準に中止としました。

なお、22日(土)も店の営業は通常通り行いますし、午後2時からは全品1割引きサービスも行ないます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

*アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)、および ブログ「カメラ買取名人学」(https://camera-kaukau.lekumo.biz/dailymeijin/)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

2020年2月17日 (月)

我楽多屋のレシート

先日のこと、お客さんが「確定申告の準備で領収書やレシートを整理していたら、我楽多屋さんのレシートが出て来て、額面が300円とか500円ばっかりでキャップやフードみたいなホントに小物しか買ってないんだなぁ~と気付きました。ごめんなさいね、カメラとか買ってなくて」と言われました。

「いやいや、それが我楽多屋ですから!」「カメラやレンズとの出会いは運みたいなものですし」と、お答えしました。

でも、そう言われながらも~先月、不動品で買っていただいた二眼レフのアイレスフレックス(ニッコールレンズ付き)を直して使ってみたら写りが良かったそうで、とても満足のご様子でした。

そして、それ用のレンズキャップを探しに来られたのでした。さすがに「アイレス」ネーム入りは無かったのですが、ミノルタの二眼用がジャストフィットしたのでお買上げくださいました。

*アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)、および ブログ「カメラ買取名人学」(https://camera-kaukau.lekumo.biz/dailymeijin/)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

2020年2月16日 (日)

ストラップが硬化して

ネックストラップを買いに来られたという常連さん。

この前、自作の革ケースを見せてくださった方なので「革ストラップですか?」と私から伺うと、「いや、昔のカメラに付属されていたような細めな樹脂製のでいいんですけど」と言われながら、探しに来られた経緯をお話ししてくれました。

カメラに付けていた細めな樹脂製のストラップが硬化して、首に提げていた状態からカメラを構えたら、ストラップがそのままの形状で上にズレるような格好になって笑われちゃったんですよ…と。

その光景を想像すると、たしかにかなり笑えるかもしれません(>_<)

絵がとても下手なのでお恥ずかしいのだけど、きっとこんな格好ですよね。

そのお客さん、お湯に浸けてみたりして硬化したストラップを柔らかくしようと試みたそうですが、結局また元の状態に戻ってしまうのだそうです。凄いなぁ、形状記憶か(笑)。

で、一番上の画像のようなストラップを買ってくださいました。

*アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)、および ブログ「カメラ買取名人学」(https://camera-kaukau.lekumo.biz/dailymeijin/)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

2020年2月15日 (土)

サン システム ズーム

キッカケはその見た目です。

シルバーとブラックが交互に配されたレンズ鏡胴のデザインが目を惹きました。焦点距離は60-135㎜、明るさはf3.5通しです。シッカリした内蔵式のフードを伸ばせますが、インナーズームなので焦点距離によってレンズ自体の全長は変わりません。

いつ頃の製品か分からないので悩んでいると、最初に手に取ったカメラ総合カタログ1970年版に、まさにこの型が載っていました。

そこにはこんなコピーがありました。

「サンシステムズームは格調高いシルバータッチのシャレたデザインで、自動絞り連動のマウント交換式です。デラックスムードをお好みの方に最適です。」と。

性能の方はズームレンズがまだ黎明期と呼べる頃と思うので、話題はデザインだけ~と思ったのですが、検索したらある個人様のサイトに「お宝レンズ」などという呼び方をされていました。

時代なりの歪曲収差はあるもののボケがキレイだし、中心部は凄くシャープだとか。

*アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)、および ブログ「カメラ買取名人学」(https://camera-kaukau.lekumo.biz/dailymeijin/)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

2020年2月14日 (金)

フィルムピッカー

パトローネ内に巻き込んでしまったフィルムのベロを引き出す道具です。

使い方にちょっとコツがあって、説明書きを読んだり・使用手順のイラストを見ても分かりづらい…と嘆く人が多いシロモノです。

私はかつて、プリントショップの仕事を数年やっていたので、必要に迫られて使い方を覚えました。

ここまでは過去にも話題にしていて、動画もアップしています。こちらもご覧ください→https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/2017/06/post-e04f.html

今回はフィルムピッカーの不具合!?を見抜けなかった話。

ここ最近で2回ほど、テスト用フィルムのベロ出しをしようとして失敗しました。2回ともパトローネ内のベロに変なクセがついてしまっていて上手くいかないのだろう~とフィルムのせいにして、ベロが出ているフィルムを何とか探し出して対応しました。

で、3回目。またベロが出ないので「もしや?」と思って、別のフィルムピッカーを使ったら簡単にスーッとベロが出せました。

二つのフィルムピッカーの様子を見比べても全然違いが分からないんですけど、カールの具合とか表面の滑り具合とか...微妙に差があるんでしょうね。それを見抜けないことが、ちょっと悔しいのであります。

*アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)、および ブログ「カメラ買取名人学」(https://camera-kaukau.lekumo.biz/dailymeijin/)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

2020年2月13日 (木)

Nikkorという名のカメラ

カメラ好きな方なら、「Nikkor」はニコンのレンズネームであると認識されている方がほとんどでしょう。もちろん間違った解釈ではありません。

でも、画像のように「Nikkor」をカメラのネームとして掲げていたカメラがあったことをご存知な人はそんなに多くないと思います。

一昨日話題にした「CALYPSO/NIKKOR」も多分、同じ理由でそういうネームになったものと思います。

ニコンが高品質な一眼レフカメラ「F」を売り出すにあたって、それを脅威に感じた!?ドイツの「Zeiss Ikon」が、「Nikon」というネームは「Ikon」に「N」を付けただけで類似性が高いと、西ドイツでの販売を差し止めるという法的手段を取ったのでした。

同時期、Zeiss Ikonも一眼レフのコンタレックスを売り出すタイミングだったので、より神経質になっていたのではないか?と言われています。

その対抗手段として、ニコンは西ドイツへ輸出するものに限って「Nkon F」を「Nikkor F」として販売したのです。60年代は「Nikkor」ネームで販売していたそうです。

画像では「Nikkor」と刻印されたフォトミックファインダーだけですが、ボディにもシッカリと「Nikkor」と刻印されていたそうです。ボディ本体の実物を私はまだ見たことがありませんが。

*アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)、および ブログ「カメラ買取名人学」(https://camera-kaukau.lekumo.biz/dailymeijin/)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

2020年2月12日 (水)

2020年2月11日 (火)

ストロボのスイッチと思ったら

とても些細な事を発見しました(^-^)

こう言っては申し訳ないけど、大したカメラじゃない「Vivitar BV35」なんだけども。。。

レンズの下の黒いギザギザ部はレンズ開閉レバーです。

そして、Vivitarの文字の上にある同様の黒いギザギザ。こんなところにあると、内蔵ストロボのスイッチと思ってしまうのですが、触れてみたら~動きもしないし押せもしない。

すると、単なるデザインってことでしょうか!?

いや多分、カメラを構えた時に左の人差し指がストロボを塞がないようにするガードだったり、いくらかは滑り止めの要素もありそうな感じです。だとすると、気が利いてますよね!

そう思いたい!(^-^)

ちなみに、型名の「BV」は「BIG VIEWFINDER」の略。簡単カメラだけども明るくて見やすいファインダー搭載しているってことで、カメラ好きな人が鞄に潜ませておく用に所有されているパターンが案外とあったりします。

*アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)、および ブログ「カメラ買取名人学」(https://camera-kaukau.lekumo.biz/dailymeijin/)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

我楽多屋で買ったモノマガジン更新

田中長徳先生の連載コラム「我楽多屋で買ったモノ・マガジン」を更新しました。

第244回目のテーマは「カメラの元箱の話です」です。

こちらよりお楽しみください→https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/monomagazine1.html