EXPO’70 vs EXPO2025

★本日4月1日は第1火曜日なので、営業する火曜日です。

4月になりました。様々な事情や実態など難しいことは置いといて、今月いよいよ大阪万博が始まりますね。

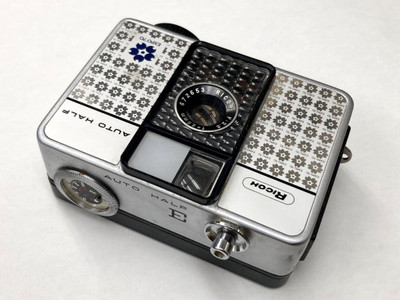

タイミングよく、リコーオートハーフEの「EXPO '70」バージョンが出て来ました。前回の大阪万博の時のものです。

ずいぶんと前に話題にした時のと同一個体が巡り巡って戻って来たリしたら「凄いな~」と思いましたが、レンズの名板に記されたシリアルナンバーが3500番くらい違いました。

滅多に見ないけど、最低3500台は世に出回ったってことなのかな。

こういうタイミングでこういうカメラを見ると、ついつい55年越しのコラボみたいなのを勝手にやってみたくなりました。

- 我楽多屋のFacebookページ(https://facebook.com/garakutaya.camera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

- 更新は少ないですが…X(旧ツイッター)(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。