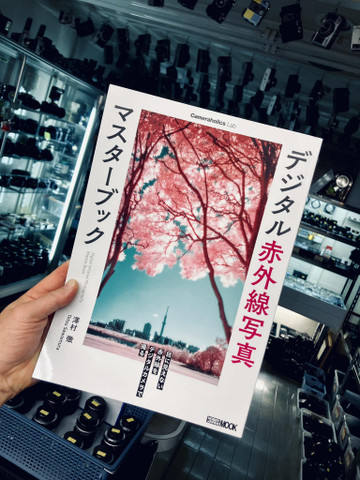

デジタル赤外線写真マスターブック

★4月8日(土)と9日(日)、我楽多屋は臨時休業させていただきます。よろしくお願い申し上げます。

澤村徹さんといえば、オールドレンズ。そして、デジカメのドレスアップでもセンスの良さを発揮されていますが、今回出版されたのは「デジタル赤外線写真マスターブック」。

- 「デジタル赤外線写真マスターブック」

- 著者:澤村徹

- 発行:ホビージャパン

- 発売:2023年3月31日

- 定価:本体3,000円+税

実は澤村さん、赤外線写真も長くやられているんです。

見本誌を頂戴して拝見していると、見覚えのある写真がありました。今から13年程前に開催された澤村さんの写真展のDMに使われていた作品でした。

さて、「赤外線写真とは何ぞや?」と思う人もいらっしゃるでしょう。私もいまだに自分の言葉でちゃんと説明することが出来ないので、ウィキペディアなどで確認してください。もちろん、今回発売された本にも書かれています。

いつものように澤村さんが献本に来てくだっさったのでいろいろお話させていただいたのですが、率直に「赤外線写真だけの本を出すなんて凄いですね!どういう目論みですか?」なんて聞いちゃいました。

ドンピシャなターゲットとなるような人は非常に少ないかもしれない…と、正直なところを言われていましたが、知ってても手を出していない人、やろうにもキッチリと正しく案内された媒体や情報がないので手を出していない人向けに、これ一冊でデジタル赤外線写真を独学できる内容になっているとのことです。初心者でも中級以上にステップアップできるはず!とのこと。

★写真展も予定されているとのことです→澤村徹写真展「視覚の陰謀論」

- アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。

- 更新は少ないですが…ツイッター(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。